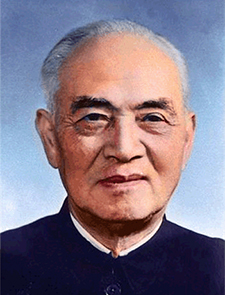

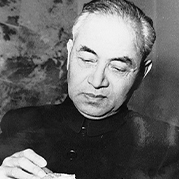

1889年10月26日,李四光出生于湖北省黄州府黄冈县回龙镇下张家湾村(今湖北省黄冈市团风县)的一个贫寒人家,取名“李仲揆”。

自幼就读于其父李卓侯执教的私塾。14岁那年李仲揆告别父母,独自一人来到武昌报考高等小学堂,在填写报名单时,他误将姓名栏当成年龄栏,写下了“十四”两个字,随即灵机一动将“十”改成“李”,后面又加了个“光”字,便改名为李四光,从此便以“李四光”传名于世 。

1904年5月,李四光官费赴日本留学,入东京宏文学院普通科学习;同年12月,李四光结识了当时在东京法政大学学习的近代民主革命家宋教仁,经宋教仁介绍又认识在东京京西大学学习工艺化学的马君武。此时,他接受了更多的民主革命思想,开始走上了革命的道路。并毅然将盘在头上的长辫子剪掉,表明自己站在革命的一边。

1905年初,李四光学习任务虽很重,但他仍经常出入留学生会馆,赴集会,听演讲,决定追随孙中山先生。他还积极投身革命政党的组建活动,7月30日,他参加了在东京赤坂区松町三番黑龙会会所召开的中国同盟会筹备会。会后由孙中山主盟,宣誓加入同盟会。其中,李四光的自书誓词为:联盟人湖北省黄州府黄冈县李四光,当天发誓:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。矢信矢忠,有始有卒。如或渝此,任众处罚。天运乙巳年七月三十日中国同盟会会员李四光。孙中山还赞誉他八字:“努力向学,蔚为国用。”李四光是同盟会第一批会员中年龄最小者,8月20日,在日本东京赤坂区松町内田良平先生的宅邸,李四光参加了中国同盟会成立大会。

1907年,入大阪高等工业学校船用机关科,学习造船机械,宣统二年(1910年)毕业。

1911年,辛亥革命爆发,推翻了清朝帝制政府,李四光出任湖北军政府实业部长;南京临时政府成立后,该省实业部改为实业司,仍任司长。不久,袁世凯篡夺了革命果实,李四光愤然辞去了实业司司长职务。

1913年,远渡重洋,去英国留学,考入英国伯明翰大学,先学采矿,后改学地质,1919年毕业,被授予硕士学位。

1920年,接受北京大学校长蔡元培先生的聘书回国,在北京大学地质系任教授、系主任,同时还担任过北京大学评议会的评议员和理学院的庶务主任。

1922年,李四光同章鸿钊、丁文江、翁文灏等共同发起成立了中国地质学会,他被选为第一届的副会长,嗣后还担任了较长时期的会长、理事长。

1928年以后,李四光长期担任前中央研究院地质研究所所长;同年8月,国民政府决定组建国立武汉大学,国民政府大学院(教育部)院长蔡元培任命李四光为武汉大学建设筹备委员会委员长;同年11月,该委员会决议,以武昌城外东湖附近珞珈山一带为新校舍地址(武汉大学内还有李四光选址的雕像)。

1929年10月,新校舍落成,他与蔡元培等参加武汉大学新校舍落成及开学典礼,实现了他久想在有山有水的地方,办一所现代化大学的愿望。

1931年,以《中国北部之蜓科》被英国伯明翰大学授予自然科学博士学位。

1932年,任中央大学(现南京大学)代理校长。

1934年到1936年期间,先后在英国伦敦、剑桥、伯明翰等八所大学讲授《中国地质学》,受到英国学术界的欢迎赞誉。

1937年,任中央大学理学院地质系名誉教授;同年11月,率中央研究院地质研究所迁广西桂林。

1944年,中央研究院地质研究所经贵阳迁往重庆。

1944至1946年,任重庆大学教授,并在重庆大学开设全国第一个石油专业。

1948年,当选为中央研究院院士;同年2月初,李四光和他的夫人许淑彬一同从上海启程赴英国伦敦出席第十八届国际地质大会,同年接受挪威奥斯陆大学授予的哲学博士学位。

1949年初,其数次给中央研究院地质研究所的许杰等人写信,支持他们坚守南京,反对搬迁广州;同年4月初,以郭沫若为团长的中国代表团赴布拉格出席世界维护和平大会。出国前,郭沫若根据周恩来的指示,给李四光带了一封信,请他早日回国。可惜由于第二次世界大战的影响,从英国到远东的客轮船票要提前一年预订,归期只得拖延。 [5-6]

1949年秋,中华人民共和国成立在即,李四光被邀请担任政协委员,然而做好回国准备时却被伦敦的朋友(凌叔华、陈源夫妇)告知,国民党政府驻英大使已接到密令,要其公开发表声明拒绝接受政协委员职务,否则将被扣留。李四光当机立断,只身离开伦敦来到法国。两星期之后,夫妇二人在巴塞尔买了从意大利开往香港的船票,于1949年12月启程秘密回国,直到1950年5月6日,李四光终于到了北京。

1950年5月,出任中国科学院副院长、中国地质工作计划指导员会主任、中华全国自然科学专门学会联合会主席。

1951年4月,当选为世界科学工作者协会执行委员会副主席;同年8月,中国长春地质专科学校、山东大学地质矿产学系、东北工学院地质学系和物理学系合并为东北地质学院(后名长春地质学院,现为吉林大学地学部),李四光担任首任院长。

1952年,李四光再次应邀回到中国科学院地质研究所工作;同年9月,任中华人民共和国地质部部长。

1955年,被选聘为中国科学院学部委员(后改称院士)。

1956年2月,成立地质力学研究室,兼室主任;1958年,室改成所,兼任所长。

1958年6月,被苏联科学院授予外籍院士;同年8月,任中国科学院原子能委员会主任;同年9月,任中国科学技术协会主席;同年12月,经何长工、张劲夫介绍,加入中国共产党。

20世纪60年代以后,李四光因过度劳累身体越来越差,还是以巨大的热情和精力投入到地震预测、预报以及地热的利用等工作中去。

1969年4月,被选为中国共产党第九届中央委员会委员。

1970年8月,任国务院科教组组长。

科研综述

李四光的科学成就,大致可分两个阶段,1949年前由于旧中国历史条件的限制,他侧重地质基础学科的研究;1949年后,在继续重视基础研究的同时,根据国家需要集中精力,积极开拓应用研究领域。

提出蜓科鉴定方法

1923年,李四光提出了蜓科鉴定方法,创立了十项标准,将蜓科主要特性,用若干曲线表示出来,使之既有定性概念,也有定量概念,并可以减少文字描述的繁琐,从而提高了鉴定的标准性科学性。这十条标准,一直被中国及其他国家蜓科学者所采用。李四光用这个方法,鉴定了大量的化石标本,写成了他的第一部科学巨著《中国北方之蜓科》,获得了伯明翰大学的科学博士学位。

对中国第四纪冰川的研究

20世纪20年代初,李四光开始了对中国第四纪冰川的研究。他以很大的兴趣关注中国东部有关第四纪冰川作用问题,在30年代中,完成了《冰期之庐山》一书,引起中国及其他国家地学界的很大兴趣和探讨。40年代他又对贵州高原、川东、鄂西、湘西、桂北等地作了调查,发表了不少有关中国冰川的文章,为中国第四纪地质学的研究增加了新的重要篇章。

创立地质力学

20世纪20年代中叶,有关大陆运动起源的讨论正值高潮之际,李四光发表了《地球表面形象变迁之主因》一文,提出了“大陆车阀”自动控制地球自转速度变化作用的假说。地质学中的一个新的理论体系——地质力学就从这里萌芽产生了。

李四光建立的地质力学,是把力学理论引进到地质学的研究中,即用力学观点研究地壳构造和地壳运动规律。他认为,地球表层的各种构造现象都是地壳运动的产物。地壳在运动中存在,必然有一种力量在起作用,这种力就是地应力。岩石在地应力作用下会形变,由于各种岩石性质不同,产生的构造形迹也不同,依照构造形迹的力学特征和组合形式,可以追索力的作用方向和方式,进而探索地壳运动的方向和起源。这是一项研究地壳运动的新方法。它把力学和地质学密切结合起来,开辟了一条解决地壳构造和地壳运动问题的新途径。

在地质力学的建立与发展过程中,李四光的几篇重要著作,如20年代末的《东亚一些典型构造型式及其对大陆运动的意义》、30年代的《中国地质学》、40年代的《地质力学的基础与方法》、50年代的《旋卷构造及其他有关中国西北部大地构造体系复合问题》、60年代的《地质力学概论》,都是每个阶段总结性的著作,具有里程碑的意义,在地学界产生了巨大而深远的影响。

对中国原子弹和氢弹研制成功的贡献

李四光早就预见到新中国的国防和经济建设需要铀矿资源。1949年回国时,他从英国带回了一台伽马仪,为中国后来寻找铀矿发挥了重要作用。1955年1月,召开中央书记处扩大会议,研究发展原子能事业的问题,在这次会议上,李四光和刘杰、钱三强一起做了工作汇报。李四光多次听取找铀队伍汇报、指导工作。他根据地质力学理论,对找铀前景持乐观态度,指出:“一是要找富集带,二是要便于开采。……在我国主要是在几个东西带上。”实践证实了李四光的预测,尤其南岭带的一些铀矿床以规模大、品位高、易开采著称全国。李四光在强调构造规律的研究时提出:“关键要把对构造规律的研究与辐射测量结合起来。”遵循李四光的思路,覃慕陶、吴磊伯等经过艰苦工作,找到了211特大型铀矿床。到“二五”计划末期,中国已发现一系列铀矿床,铀产量已能保证中国核工业发展需要。李四光作为原子能委员会主席,为中国原子弹和氢弹的研制成功作出了突出贡献。

石油的勘探和开发

长期以来,中国被认为是一个贫油的国家。当中国开始执行第一个五年计划的时候,李四光在仔细分析了中国地质条件后,深信在中国辽阔的领域内,天然石油资源的蕴藏量应当是丰富的,关键是要抓紧做好石油地质勘探工作。他提出应当打开局限于西北一隅找油的局面,在全国范围内开展石油地质普查工作,不是找一个而是要找出几个希望大、面积广的可能含油区。他找油的指导思想是,先找油区、后找油田。1954年,他在石油管理总局作过《从大地构造看我国石油勘探远景》的报告,指出了三个远景最大的可能含油区,即:青、康、滇地带,阿拉善—陕北盆地,东北平原—华北平原,并提出应该首先把柴达木盆地、四川盆地、伊陕台地、阿宁台地、华北平原、东北平原等地区,作为普查找油的对象。1955年春,他担任了全国石油普查委员会的主任委员,指导了石油找矿工作。特别是东北平原、华北平原先后突破之后,他更加坚定了中国具有丰富的石油资源的信心,指出新华夏沉降带找油的理论是可靠的,为中国寻找石油建立了不可磨灭的功勋。

地震预报

20世纪60年代初,广东新丰江水库发生地震,尤其是在1966年邢台发生了强震之后,李四光深感地震灾害对国家和人民生命财产造成的损失之严重,在他生命最后的几年里,用了很大的精力投入了地震的预测、预报研究工作。他认为地震是一种地质现象,大多是由于地质构造运动引起的;因此,对构造应力场的研究、观测、分析和掌握其动向,是十分重要的。他在邢台地震之后,对河间、渤海湾和唐山等地区孕育发生地震的可能性,提出过一些预测性的意见,后来证明是正确的,可惜这项工作他没有来得及深入总结,就与世长辞了。 [9]

学术论著

李四光代表作有《冰期之庐山》《中国北部之蜓科》《地质力学概论》和《天文、地质、古生物》等。

中华民国时期,李四光长期担任北京大学地质系教授、系主任,造就了一大批著名的地质学家,对发展中国地质事业,提高中国地质科学水平,起了极其重要的作用。同时,他还担任过北京大学评议会的评议员和理学院的庶务主任,协助蔡元培先生为北大的校务建设作出了贡献。此外,他还筹办过著名的武汉大学,一度代理过前中央大学的校长。

中华人民共和国成立后,在全国地质院系调整工作中,李四光亲自主持了北京、长春两个地质学院的建院工作,在他的关怀下,以后又扩大建立了成都地质学院以及许多中等地质技术学校,为日前开展的地质勘探工作和地质科研工作源源不断地培训输送了大量的各类技术干部,适应了地质事业大发展的需要。

1959年5月29日,经前苏联科学院主席团评选,授予李四光“卡尔宾斯基金质奖章”。

1982年,李四光获国家自然科学奖一等奖、二等奖。

2009年9月14日,李四光被评为100位新中国成立以来感动中国人物之一。

2009年10月,李四光入选蒙古族十大杰出科学家。

据中国科学院院士、李四光先生的独生女李林介绍,李四光的家族实际上是“库”姓蒙古族,由于家境贫寒,从蒙古草原流落迁徙至湖北黄冈地区。李林的曾祖父是地道的蒙古人,家谱上明确记录着“库里家族”。

李四光之父李卓侯,私塾先生,除了是李四光的老师外还是林彪的启蒙老师。

李四光将父亲给他的家书转寄许淑彬,婉转的表达了求亲之意。

许淑彬的家人经过反复考虑,同意了这门婚事,这样,李四光和许淑彬两人没有海誓山盟,却很快走进了结婚礼堂。他们相敬如宾,开始了共同的人生旅程。

社会任职

1911年10月-1912年8月,李四光先后任湖北军政府理财部参事、湖北军政府实业司司长、湖北省同盟会支部书记。

1920年,任北京大学地质系教授。

1928年1月,任中央研究院地质研究所所长。

1950年5月,任中国科学院副院长、中国地质工作计划指导员会主任、中华全国自然科学专门学会联合会主席。

1951年4月,当选为世界科学工作者协会执行委员会副主席。

1952年9月,任中华人民共和国地质部部长。

1956年2月,中国科学院地质力学研究室室主任,1958年室改成所,兼任所长。

1958年8月,任中国科学院原子能委员会主任;9月任中国科学技术协会主席。

1969年4月,被选为中国共产党第九届中央委员会委员。

1970年8月,任国务院科教组组长。

此外,李四光曾当选为第一、二、三届全国人大代表;第一届全国政协委员;第二、三、四届全国政协副主席;中国共产党第九届中央委员。

李四光出身于穷苦家庭。因为李四光排行老二,他的父亲李卓侯给他起了个响当当的名字:李仲揆。

1902年,在洋务派首领、湖广总督张之洞领导下,湖北开始大量兴建新式的中小学堂,除了教学生传统的经书,还传授科学技术知识。这一消息很快传到了黄冈,仲揆跃跃欲试,来到武昌,在湖北省学务处填写报名表。可能是太紧张了,他误将年龄“十四”填在了姓名栏里。发现写错后,他因为家里穷,舍不得花钱再买一张表格,正在犯难,抬头看见前面大厅正中挂的横匾上有“光被四表”这四个字。仲揆眼前一亮,将姓名栏里“十”添了几笔写成“李”,而在“四”后边加了个“光”字,改过之后,他满意地说:“四光,四面光明,前途是有希望的。”从此他改名为李四光。

1952年的一天,毛泽东在日理万机,操劳国内外、党内外大事的百忙之中,在一次会议期间接见了李四光。那天,李四光回到家里,精神格外奋发,兴致勃勃地谈起了接见时的幸福情景:毛泽东身材魁梧。红光满面,平易近人,和蔼可亲。毛泽东问他:“山字型构造”是怎么回事,你能不能给我讲一讲。”李四光非常感动。毛泽东博学多闻,这样关心地质科学的发展,连地质力学中“山字型构造”这样专门的概念都注意到了。

1955年,周恩来总理遵照毛泽东的指示,支持地质部成立地质力学研究室。毛泽东极其关心中国的石油远景。早在第一个五年计划开始时,有一天,毛泽东在中南海的一座客厅里接见了李四光。当时,周恩来也在座。谈话中间,毛泽东问到中国天然石油的远景,李四光回答毛泽东说,中国天然石油的远景大有可为。他向毛泽东、周恩来分析了中国地质条件,认为在中国辽阔的领域内,天然石油资源的蕴藏量应当是丰富的。松辽平原、包括渤海湾在内的华北平原、江汉平原和北部湾,还有黄海、东海和南海,都有有经济价值的沉积物。这句话,因为过去是用英文写的,所以故意说得含糊些。听到这里,周恩来笑着说:“我们的地质部长很乐观啊!”毛泽东也高兴地笑了,当即作了关于开展石油普查勘探的战略决策。

1964年,在三届人大会议期间,毛泽东在北京厅单独会见李四光,毛泽东风趣地对李四光说:“李四光,你的太极拳打得不错啊。”李四光一时没有理解毛泽东的意思,回答说:“身体不好,刚学会一点。”毛泽东笑着说:“你那个地质力学的太极拳啊。”这时,李四光才理解毛泽东的话是对他和广大石油地质工作者一起,用新华夏构造体系找到石油的高度评价。

1964年某一天,毛泽东又一次接见了李四光。那是在怀仁堂开完一个会以后,毛泽东邀请李四光一起观看在北京第一次演出的豫剧《朝阳沟》,并要李四光坐在他的身边,边看戏,边交谈,谈了剧也谈到石油。在谈到石油问题时,毛泽东对地质部和石油部在找油方面所做出的贡献给予高度评价。演出结束后,毛泽东又拉着李四光一起登上舞台,同演员合影留念。

1964年2月6日中午,李四光接到一个电话,说要他立刻去中南海。李四光匆匆吃完午饭就去中南海了,一位在门口等他的同志把他领进毛泽东的卧室。竺可桢和钱学森两位同志也先后到了。他们就天文、地质、尖端科学等许多重大科学问题广泛交谈了三四个钟头。

1969年5月19日,毛泽东接见在京参加学习班的代表,李四光也在其中。毛泽东在主席台上看到了李四光,马上拉着李的手,亲热地叫“李四老”。两人距离那么近,然而因为会场里“毛主席万岁”的口号声响成一片,对面说话都听不清楚。毛泽东只好伏在李四光的耳边,问他的身体好不好,工作情况怎么样。主席拉着李四光的手走在前面,接见到会的同志们。接着,又一同离开主席台,步入休息室。毛泽东和李四光在休息室谈了一个多小时的话,毛泽东对李说,他很想看看李四光写的书,希望李找几本书给他,还请李四光帮他收集一些国内外的科学资料。

李四光除了是地质学家之外,还是一位音乐迷,谱写了中国最早的一首小提琴曲《行路难》。

中国地质科学院地质力学研究所研究员马胜云称,李四光在英国留学时迷上小提琴。李四光在英国苦读7年,1920年回国前,他提笔写下小提琴曲《行路难》。据上海音乐学院现代音乐室考证,它是有曲谱为证的中国最早的一首小提琴曲。

20世纪30年代,李四光主持兴建的武汉大学珞珈山新校区,凝结着他的教育救国理想。经过实地考察,李四光发现东湖之滨实乃办学的上好宝地。于是,在1928年11月,正式确定武昌东湖珞珈山一带为国立武汉大学的新校址。李四光请美国工程师开尔斯来进行新校舍的规划设计,历经一载有余,终于完成。

然而,武汉大学的兴建历程却并非一帆风顺,经过李四光、王世杰的多方奔走,终于解决了建校申请、修路迁坟、经费等问题。

1932年5月26日,武汉大学隆重地举行了新校舍落成典礼。李四光作为教育部的代表表示祝贺,并为武大师生进行了学术讲座,当他演讲完毕,毕业纪念刊的编辑们希望他为纪念刊题词,他拿起笔墨写下了两行大字:“用创造的精神和科学的方法求人生的出路”。从此以后,他的“创造的精神和科学的方法”一直在激励武大师生不断地博学慎思而笃行。

李四光留下的庄重典雅、造型瑰丽的校舍建筑群,不仅让武汉大学赢得了“最美丽的大学校园”之美誉,其展现出来的精神风貌亦鼓舞、引导着一代又一代的武大人不断开拓进取。