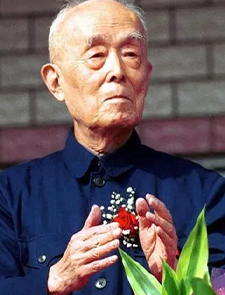

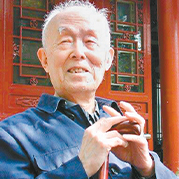

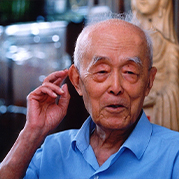

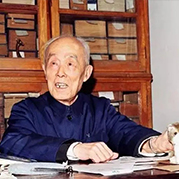

1911年8月6日,季羡林出生于山东省清平县(现临清市)康庄镇官庄一个农民家庭,六岁以前在清平随马景恭老师识字。

1917年,离家去济南投奔叔父,进私塾读书,学习了《百家姓》《千字文》、《四书》等。

1918年、1920年,分别于济南山东省立第一师范附设小学、济南新育小学就读。课余开始学习英语。

1923年小学毕业后,考取正谊中学。课后参加一个古文学习班,读《左传》《战国策》《史记》等,晚上在尚实英文学社继续学习英文。

1926年初中毕业,在正谊中学读过半年高中后,转入新成立的山东大学附设高中,在此期间,开始学习德语。

1928年-1929年,日本侵华,占领济南,辍学一年。创作了《文明人的公理》《医学士》《观剧》等短篇小说,署笔名希道,在天津《益世报》上发表。

1929年,转入新成立的山东省立济南高中。

1930年,开始翻译屠格涅夫的散文《老妇》《世界的末日》《老人》及《玫瑰是多么美丽,多么新鲜啊!》等,先后在山东《国民新闻》趵突周刊和天津《益世报》上发表。

高中毕业后考取清华大学和北京大学。后入清华大学西洋文学系,专修方向是德文。在清华大学四年中发表散文十余篇,译文多篇。

1934年,清华大学西洋文学系毕业。应母校山东省立济南高中校长宋还吾先生的邀请,回母校任国文教员。

1935年,清华大学与德国签订了交换研究生的协定,报名应考被录取。同年9月赴德国入哥廷根(Goettingen)大学,主修印度学。先后师从瓦尔德史米特(Waldschmidt)教授、西克(Sieg)教授,学习梵文、巴利文、吐火罗文。及俄文、南斯拉夫文、阿拉伯文等。

1937年,兼任哥廷根大学汉学系讲师。

1941年,哥廷根大学毕业,获哲学博士学位。以后几年,继续用德文撰写数篇论文,在《哥廷根科学院院刊》等学术刊物上发表。

1946年,回国后受聘为北京大学教授兼东方语言文学系主任。系主任职任至1983年(“文化大革命”期间除外)。

第二次世界大战一结束,季羡林就辗转取道回到阔别10年的祖国怀抱。同年秋,经陈寅恪推荐,季羡林被聘为北京大学教授,创建东方语文系。季羡林回国后,着重研究佛教史和中印文化关系史,发表了一系列富有学术创见的论文。解放后,继续担任北大东语系教授兼系主任,从事系务、科研和翻译工作。

1956年2月,被任为中国科学院哲学社会科学部委员

1954年、1959年、1964年当选为第二、三、四届全国政协委员。并以中国文化使者的身份先后出访印度、缅甸、东德、前苏联、伊拉克、埃及、叙利亚等国家。"文革"中受到"四人帮"及其北大爪牙的残酷迫害。

1978年复出,继续担任北京大学东语系系主任,并被任命为北京大学副校长、北京大学南亚研究所所长。当选为第五届全国政协委员,中国外国文学会副会长。

1979年,任中国南亚学会会长。

1980年,中国民族古文字学会名誉会长。

1983年,当选为第六届全国人大常委,兼任中国语言学会会长、中国敦煌吐鲁番学会副会长。

1984年,任北京大学校务委员会副主任,兼任中国史学会常务理事、中国高等教育学会副会长。

1985年,任中国作家学会理事、中国比较文学会名誉会长。

1988年,任中国文化书院院务委员会主席。并曾以学者身份先后出访德国、日本、泰国。

1990年,任中国亚非学会会长。

2009年7月11日11时10分27秒,季羡林逝世,享年98岁。

长辈:季羡林祖父季老苔,父季嗣廉,母赵氏,农民,叔季嗣诚。1935年 ,季羡林在经济濒于破产时获得一个到德国去留学的机会。他离开的十一年当中,季羡林的婶母苦苦挣扎,摆过小摊,卖过破烂,勉强维持着一家人的生计。季羡林他婶母出身中医世家,从小学会了一套治病的手段。因自幼丧母,没人替她操心,耽误了出嫁的黄金时刻,成了“老姑娘”。年近四十才嫁给季羡林的叔父做续弦。

妻子:1929年,季羡林与彭德华结为夫妻。彭德华她自幼丧母,只有小学文化水平,是一个真正善良的人,一生没有跟任何人发过脾气。上对公婆,她真正尽了孝道。下对子女,她真正做到了慈母。中对丈夫,她绝对忠诚,绝对服从,绝对爱护。她是一个极为难得的孝顺媳妇、贤妻良母。

儿子:1994年,季羡林的妻子彭德华因病去世,在4万元丧葬费用中,季羡林要求作为儿子的季承出2万,一个要求出,一个不愿出,结果父子交恶。季羡林此时便扬言要与之断绝关系。季承自小却很少得到季羡林的教诲,父子关系一向冷淡。

幼时随马景恭识字,在高中开始学德文,并对外国文学产生兴趣,1929年,入山东省立济南高中,其国文老师董秋芳是鲁迅的朋友,还是著名翻译家。季羡林之所以五六十年来舞笔弄墨不辍,耄耋之年,仍旧不能放下笔,全出于董老师之赐,季羡林毕生难忘。

1946年,臧克家到南京国立编译馆去看望老同学李长之,恰好季羡林在,在这里臧克家第一次见到季羡林。1949年春,臧克家从香港来到北平,和季羡林重又相见。20世纪50年代初,臧克家支持季羡林入党。1978年前后,臧克家见到季羡林,见季羡林头发半白;1980年再次会面,已满头白雪。于是臧克家顿生感慨,随即赋诗一首,赠给季羡林:年年各自奔长途,把手欣逢惊与呼!朴素衣裳常在眼,遍寻黑发一根无。

|

著作 |

年份 |

备注 |

|

《〈大事〉偈颂中限定动词的变位》 |

1941年 |

系统总结了小乘佛教律典《大事》偈颂所用混合梵语中动词的各种形态调整 |

|

《〈福力太子因缘经〉的吐火罗语本的诸异本》 |

1943年 |

开创了一种成功的语义研究方法 |

|

《中世印度语言中语尾-am向-o和-u的转化》 |

1944年 |

发现并证明了语尾-am向-o和-u的转化是中世印度西北方言犍陀罗语的特点之一 |

|

1957年 |

|

|

|

《印度简史》 |

1957年 |

|

|

《印度古代语言论集》 |

1982年 |

|

|

《1857-1859年印度民族起义》 |

1985年 |

|

|

《原始佛教的语言问题》 |

1985年 |

论证了原始佛典的存在、阐明了原始佛教的语言政策、考证了佛教混合梵语的历史起源和特点等 |

|

《大唐西域记校注》 |

1985年 |

|

|

《吐火罗文弥勒会见记译释》 |

1985年 |

|

|

《吐火罗文A中的三十二相》 |

1985年 |

|

|

1997年 |

|

|

|

《大国方略:著名学者访谈录》 |

—— |

|

|

《东方文学史》 |

—— |

|

|

《东方文化研究》 |

—— |

|

|

《禅与东方文化》 |

—— |

|

|

《东西文化议论集》 |

—— |

|

|

《世界文化史知识》 |

—— |

|

季羡林先生精通12国语言:汉语、南斯拉夫语、梵语、阿拉伯语、英语、德语、法语、俄语、吐火罗语等,翻译了大量作品。

|

年份 |

名称 |

原著作者 |

出版社 |

备注 |

|

1955 |

【德】安娜·西格斯 |

作家出版社 |

德译中;小说集 |

|

|

1956.06 |

【印】迦梨陀娑 |

人民文学出版社 |

梵译中;剧本 |

|

|

1959 |

【印】佚名 |

人民文学出版社 |

古印度寓言故事集 |

|

|

1962 |

【印】迦梨陀娑 |

人民文学出版社 |

梵译中;剧本 |

|

|

1980 |

罗摩衍那(一):童年篇 |

[印]蚁垤 |

人民文学出版社 |

《罗摩衍那》系列,共7卷 |

|

1981 |

罗摩衍那(二):阿逾陀篇 |

|||

|

1982 |

罗摩衍那(三):森林篇 |

|||

|

1982 |

罗摩衍那(四):猴国篇 |

|||

|

1983 |

罗摩衍那(五):美妙篇 |

|||

|

1984 |

罗摩衍那(六):战斗篇 |

|||

|

1984 |

罗摩衍那(七):后篇 |

注:书籍多次出版,仅列出第一版出版时间。

|

《清塘荷韵》 |

《赋得永久的悔》 |

《留德十年》 |

《万泉集》 |

|

《清华园日记》 |

《牛棚杂忆》 |

《朗润园随笔》 |

《季羡林散文选集》 |

|

《泰戈尔名作欣赏》 |

《人生絮语》 |

《天竺心影》 |

《季羡林谈读书治学》 |

|

《季羡林谈师友》 |

《季羡林谈人生》 |

《病榻杂记》 |

《忆往述怀》 |

|

《新纪元文存》 |

《季羡林品读人生》 |

|

|

|

收入教科书的文章 |

|

|

文章名 |

收录于 |

|

《自己的花是给别人看的》 |

义务教育课程标准实验教科书小学语文五年级下册25课,德国 |

|

《怀念母亲》 |

义务教育课程标准实验教科书小学语文六年级上册第6课 |

|

《夹竹桃》 |

苏教版六年级下册第六单元第19课 |

|

《夹竹桃》 |

教科版六年级上册第二单元 |

|

《幽径悲剧》 |

苏教版语文八年级上册第23课 |

|

《清塘荷韵》 |

上海九年义务制教育九年级第二学期语文第八课 |

|

《成功》 |

义务教育课程标准实验教科书初中语文九年级上册第9课 |

|

《做人与处世》 |

长春版语文八年级上册第十一课 |

|

《永久的悔》 |

义务教育课程标准实验教科书初中语文八年级第二课 |

|

《忘》 |

2014泉州市语文中考记叙文阅读 |

|

《月是故乡明》 |

部编人教版语文教材五年级下册第三课 |

季羡林的学术研究,用他自己的话说是:“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”。季羡林的研究领域8个方面:

|

研究领域 |

学术成果(代表) |

备注 |

|

印度古代语言研究 |

《〈大事〉渴陀中限定动词的变化》 《中世印度语言中语尾-am,向-o和-u的转化》 《使用不定过去式作为确定佛典的年代与来源的标准》 |

开拓印度古代语言研究领域 |

|

佛教史研究 |

研究印度中世语言的变化规律和研究佛教历史结合起来,寻出主要佛教经典的产生、演变、流传过程,借以确定佛教重要派别的产生、流传过程。 |

国内运用原始佛典进行研究的佛教学学者 |

|

吐火罗语研究 |

《〈福力太子因缘经〉吐火罗语诸本诸平行译本》 《弥勒会见记》 《弥勒会见记》 《校注前言》 《糖史》 |

—— |

|

翻译介绍印度文学作品及印度文学研究 |

《罗摩衍那》 |

|

|

比较文学研究 |

倡导恢复比较文学研究,号召建立比较文学 |

为中国比较文学的复兴作出贡献 |

|

东方文化研究 |

《东方文化集成》 |

历时15年 |

|

保存和抢救祖国古代典籍 |

《四库全书存目丛书》 《传世藏书》 |

丛书的总编纂 |

|

散文创作 |

《赋得永久的悔》 |

—— |

|

年份 |

获奖情况 |

|

1986年 |

论文集获北京大学首届科学研究成果奖 |

|

1989年 |

“从事语言文字工作三十年”荣誉证书 |

|

1997年 |

主编《印度古代文学史》获国家级教学成果二等奖 |

|

1999年 |

获国家社会科学基金项目优秀成果奖专著二等奖 |

|

1998年 |

《季羡林文集》(24卷)获第四届国家图书奖 |

|

1999年 |

德黑兰大学授予名誉博士学位 |

|

2000年 |

长江读书奖“专家著作奖” |

|

2000年 |

获得德国哥廷根大学博士学位金质证书 |

|

2002年 |

香港中文大学荣誉文学博士 |

|

2006年 |

感动中国十大人物之一 |

|

2006年 |

被授予“翻译文化终身成就奖” |

|

2010年 |

获第六届“国家图书馆文津图书奖 |