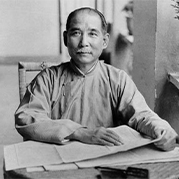

孙中山(1866年11月12日-1925年3月12日),名文,字载之,号日新,又号逸仙,又名帝象,化名中山樵,伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱 ,中华民国和中国国民党的缔造者,三民主义的倡导者,创立了《五权宪法》。他首举彻底反帝反封建的旗帜,"起共和而终两千年封建帝制"。 是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者。

孙中山1866年11月12日生于广东省广州府香山县(今中山市)翠亨村。孙中山原在香港学医,并成为西医医师。鸦片战争后,孙中山目睹中华民族有被西方列强瓜分的危险,决定抛弃"医人生涯",进行"医国事业"。孙中山早期受郑观应的改良思想影响,后看清了清政府的腐败,决心推翻清王朝,建立民主共和国。

1894年11月24日,孙中山在檀香山创立兴中会 。1905年(光绪三十一年)成立中国同盟会。1911年10月10日(宣统三年)新军中的革命党人暗中联络,决定当天晚上起义。辛亥革命后被推举为中华民国临时大总统(任期1912年1月1日--1912年4月1日)。1925年3月12日,孙中山因癌症在北京逝世。1929年6月1日,根据其生前遗愿,葬于南京紫金山中山陵。1940年,国民政府通令全国,尊称其为"中华民国国父"。

孙中山著有《建国方略》、《建国大纲》、《三民主义》等。其著述在逝世后多次被结集出版,有中华书局1986年出版的十一卷本《孙中山全集》,台北1969、1973、1985年出版的《国父全集》等。

1866年11月12日(同治五年十月初六日),孙中山出生。他成长于一个贫困家庭,其兄孙眉赴茂宜岛垦荒、经营牧场和商店后,家境有所好转。

1875年(光绪元年),孙中山得以入村塾读书,接受传统教育。当时,村中有个太平天国遗兵冯爽观,时常向孩子们讲述太平军反清的故事,孙中山对此很感兴趣,对洪秀全等反清人士亦有了崇拜。

1879年(光绪五年),孙中山随母赴檀香山。他的长兄孙眉资助孙中山先后在檀香山、广州、香港等地比较系统地接受西方式的近代教育。1883年(光绪九年),孙中山自檀香山归国。他对祖国的贫困落后颇感不满。居翠亨期间,在他倡议下,村里采取了一些兴革乡政的措施,"如教育、防盗、街灯、清道、防病,皆为筹办"。 为破除封建迷信,他又与同村好友陆皓东毁坏了北帝庙偶像。这种渎神行为遭到村民的指责,他被迫赴香港。年底,孙中山在香港入基督教。1883至1885年的中法战争中,孙中山目睹清政府的卖国、专制和腐败,开始产生反清和以资产阶级政治方案改造中国的思想,经常发表反清言论,同时与早期的改良主义者何启、郑观应等有所交往。

1892年(光绪十八年),孙中山毕业于香港西医书院,随后 在澳门、广州等地一面行医,一面结纳反清秘密会社,准备创立革命团体。

1894年(光绪二十年),孙中山上书直隶总督、北洋大臣李鸿章,提出"人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流"的改革主张,但未被接受。同年11月,孙中山从上海去檀香山,组织兴中会,取"振兴中华"之意,以"驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府,倘有二心,神明鉴察"为誓词。

1895年(光绪二十一年)2月,在香港联合当地爱国知识分子的组织辅仁文社,建立香港兴中会。同年10月,兴中会密谋在广州起义,事泄失败。孙中山被迫亡命海外。

1896年(光绪二十二年)10月,在英国伦敦曾被清公使馆诱捕,经英国友人康德黎等营救脱险。此后,孙中山详细考察欧美各国的经济、政治状况,研究了多种流派的政治学说,并与欧美各国进步人士接触,产生了具有特色的民生主义理论,三民主义思想由此初步形成。1897年(光绪二十三年),孙中山赴日本,结交其朝野人士。

1900年(光绪二十六年)10月,派郑士良到广东惠州(即惠阳)三洲田发动起义。义军奋战半月,开始颇为得手,后因饷械不继而失败。戊戌变法以后,因日本友好人士的活动,孙中山与康有为、梁启超为代表的改良派曾商谈过合作问题,但因改良派坚持保皇、反对革命,合作未能实现。

1904年(光绪三十年)11月,孙中山重抵檀香山。20多名华侨青年接受他的倡仪,举行会议,成立了兴中会,选举刘祥(商店司理)、何宽(银行经理)为正副主席。孙中山起草了《兴中会章程》,强调帝国主义侵略中国所造成的民族危机的严重性,规定以"振兴中华"作为立会的主要宗旨。他还起草入会的秘密誓词,提出了"驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府"的革命主张。 这是中国第一个以建立新制度为目标的民主革命纲领。兴中会成立后又在夏威夷一些地方建立分会,会员增至百余人。在孙中山的领导下,兴中会曾组织会员进行军事训练,向爱国侨胞募集资金,以为反清武装起义作准备。

1905年(光绪三十一年)在比、德、法等国的留学生中建立了革命团体,在此期间也与国内的革命团体和革命志士建立了联系。8月,孙中山与黄兴等人,以兴中会、华兴会等革命团体为基础,在日本东京创建全国性的资产阶级革命党中国同盟会,孙中山被推举为总理,他所提出的"驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权"的革命宗旨被采纳为同盟会纲领。在同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义。同盟会的成立,有力地促进了全国革命运动的发展。孙中山派人到国内外各地发展组织、宣传革命。他自己也在1905至1906年间赴东南亚各地向华侨宣传和募集革命经费,在一些地方创立同盟会的支部。他广泛传播资产阶级民主共和思想,使更多的人投身于反清革命。孙中山领导的对改良派的批判,为辛亥革命的爆发作了有力的思想准备。从1906至1911年,同盟会在华南各地组织多次武装起义,孙中山为起义制定战略方针,并在海外奔走,为起义筹募经费。

1907年(光绪三十三年)12月镇南关起义时,孙中山还亲临前线参加战斗。各次起义都因缺乏群众基础、组织不够严密而失败,但革命党人前仆后继,英勇战斗,给清政府以沉重打击,给全国人民以极大的鼓舞;特别是1911年(宣统三年)4月27日的广州黄花岗起义,在全国引起了巨大震动。

1911年(宣统三年)10月10日,武昌起义爆发,各省纷纷响应。孙中山在美国得知消息后,12月下旬 回国,即被17省代表以每省1票的方式16票赞成1票反对的结果选举为中华民国临时大总统。1912年(民国元年)1月1日,孙中山在南京宣布就职,组成中华民国临时政府。2月12日,宣统帝(溥仪)宣布退位,267年的清朝统治和2000多年的君主专制制度被推翻,建立了共和国。孙中山制定和公布一系列改革和进步的法令,3月11日,颁布带有资产阶级共和国宪法性质的《中华民国临时约法》。

由于受到帝国主义、和国内封建主义的强大压力与革命党本身的涣散无力,孙中山被迫在清帝退位后,于1912年2月13日辞去临时大总统职务,让位于袁世凯,4月1日正式解职。此后一年多,孙中山积极宣传民生主义,号召实行平均地权,提倡兴办实业;还亲自担任了全国铁路督办,力图筹借外资修筑铁路干线。但因政权落在袁世凯手中,其10万英里的铁路规划也远非当时国力所能负荷,孙中山的设想并未成为现实。

同年8月,同盟会改组成国民党,孙中山被推举为理事长。1913年(民国二年)3月,国民党代理理事长宋教仁被武士英暗杀,孙中山认为是袁世凯所为,主张武力讨袁。7月发动二次革命,失败后再度流亡日本。

1914年(民国三年)6月,孙中山在东京组织中华革命党,希望恢复和发扬同盟会的精神。袁世凯复辟帝制失败,孙中山于1915年(民国四年)5月初回到国内,继续为捍卫共和制度而斗争。旋又返日,10月25日在东京与宋庆龄结婚。

1917年(民国六年)7月,因段祺瑞为首领的北洋军阀解散国会和废弃《临时约法》,孙中山联合西南军阀,在广州建立军政府,被推举为大元帅,进行护法战争。但孙中山在军政府内备受军阀、政客的排挤,不得不于1918年(民国七年)5月辞去大元帅职务。第一次护法战争的失败使孙中山认识到南北军阀都是一丘之貉。从1918至1920年,孙中山完成过去已着手撰写的《建国方略》,对以往的革命经验进行总结,提出了改造和建设中国的宏伟计划

1917年(民国六年),俄国十月革命胜利,孙中山于次年夏致电列宁和苏维埃政府祝贺俄国革命的伟大胜利。1919年(民国八年)的五四运动,给予孙中山以很大的鼓舞,他高度评价和支持学生运动。1919年8月,孙中山委派胡汉民、朱执信、廖仲恺等人在上海创办《建设》杂志,大力宣传民主革命理论。10月,宣布中华革命党改组为中国国民党。

1920年(民国九年)8月,孙中山指示驻闽、粤军回师广东,驱逐了桂系军阀。11月,孙中山回到广州,重举护法旗帜。孙中山从1920年(民国九年)开始与苏俄人士接触。1921年(民国十年)5月,在广州就任非常国会推举的非常大总统,接着出师广西,消灭了桂系军阀陆荣廷的势力,准备以两广为根据地北伐。12月,孙中山在桂林会见共产国际代表马林,讨论建立革命党和革命武装问题。

1922年(民国十一年)4月,又在广州与苏俄的全权代表会见,从幻想向帝国主义寻求援助转而希望联俄。6月,因政见不合与陈炯明决裂,孙中山被迫离开广州再赴上海。此后,孙中山接受了中国共产党和苏俄的帮助,提出联俄、联共、扶助农工的三大政策。

1923年(民国十二年)1月,孙中山与苏联代表越飞发表《孙文越飞宣言》,奠定了联俄政策的基础,随即派廖仲恺赴日与越飞谈判。同时,表示服从孙中山的滇、桂军队将陈炯明逐出广州,2月,孙中山从上海回到广州重建陆海军大本营,以大元帅名义统率各军,综理政务。与此同时,逐步加紧改组中国国民党的准备工作。8月,派出以蒋介石为首的孙逸仙博士代表团到苏联考察政治、党务和军事。10月,聘请苏联派来的鲍罗廷为顾问,接着,委任廖仲恺、谭平山等组成新的中国国民党临时中央执行委员会,负责筹备国民党的改组工作。

1924年(民国十三年)1月,在广州召开了中国国民党第一次全国代表大会,通过党纲、党章,重新解释了三民主义,同时创办黄埔军官学校,训练革命武装干部。陈炯明的叛变使孙中山陷于极为困难的境地,他决心接受共产国际和中国共产党的帮助,欢迎李大钊等共产党员以个人身份加入中国国民党。5月,孙中山在广州黄埔长州岛创立陆军军官学校,为建立革命军队打下基础

孙中山早期曾努力争取日、英、法、美等国援助中国的革命和建设,但均无所获。他在斗争中认识到,要争取中国独立富强就必须努力推翻帝国主义。晚年,他同帝国主义进行了坚决的斗争。

1924年(民国十三年)10月,奉系军阀的张作霖和直系将领冯玉祥联合推翻曹锟为总统的直系军阀政权。 冯玉祥、段祺瑞、张作霖先后电邀孙中山北上共商国是。孙中山接受邀请,并提出废除不平等条约、召开国民会议作为解决时局的办法。11月,离广州北上,先抵上海,再绕道日本赴天津。12月底,扶病到达北京。

1925年(民国十四年)3月12日,因患肝癌在北京逝世。逝世前夕签署的遗嘱,包括《国事遗嘱》、《家事遗嘱》和《致苏俄遗书》三个文件。在国事遗嘱中,他总结了40年的革命经验,得出结论说:"必须唤起民众,及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗。"发出了"革命尚未成功,同志仍须努力"的号召。

遗嘱指出,要按他"所著《建国方略》、《建国大纲》、《三民主义》及《第一次全国代表大会宣言》,继续努力,以求贯彻"。在家事遗嘱中,说明将遗下的书籍、衣物、住宅等留给宋庆龄作为纪念,要求子女们继承他的革命遗志。在致苏俄遗书中,阐明他实行三大革命政策,坚持反帝爱国事业的坚定信念,表示"希望不久即将破晓,斯时苏联以良友及盟国而欣迎强盛独立之中国,两国在争世界被压迫民族自由之大战中,携手并进,以取得胜利"。1929年,遗体由北京移葬南京紫金山南麓的中山陵。

3月24日至4月1日为各界公祭日,每天都有成千上万的各界人士前来中央公园吊唁。3月30日,苏联政府特派专员多米诺夫将赠送的玻璃盖钢棺运到北京,但此棺“外观颇佳,但质地极薄,恐不耐久”,不利于长期存放遗体,最后决定仍用协和医院旧存的一具美式楠木棺,棺的顶面为玻璃,吊唁者可瞻仰遗容。。

4月2日下午,出殡,孙中山的灵柩出中央公园,经北京长安街、西单、西直门,移往西山碧云寺暂厝,安放于碧云寺金刚宝座塔石龛内,30万群众自发送行。

此后的几年间,孙中山先生灵柩只有广东革命政府所派的少数卫士守护。由于战火频繁,守灵处主任李荣为了保护中山先生遗体,决定和卫士们一起把孙中山遗体转移到附近一个山洞里。他向协和医院的潘医生要了一些防腐药水,又从中法中学取回了孙中山最初曾用的一具美式小棺,1927年11月25日深夜两点半,李荣召集全体守灵卫士把中山先生遗体从楠木大棺中取出,用药棉裹好,然后移入美式小棺中,放置于山洞里隐藏起来。直到1928年南京国民政府发动二次北伐占领北京后,守灵卫士才于6月7日夜间,把中山先生遗体从山洞取回,重新换入大棺,放回碧云寺灵堂中。

北京的治丧活动一结束,国民党人随即成立葬事筹备委员会,遵照孙中山遗愿,在南京钟山为他修筑墓地。

1927年4月18日,国民政府在南京成立,国民党实现了名义上的全国统一,陵园建设进度加快,党葬条件更加成熟。

1928年1月7日,葬事筹备委员会第55次会议,决定了碑亭碑文的内容,“中国国民党葬总理孙先生于此”,由谭延闿书写并刻碑。碑高8.1米,宽4米,重达几十吨,用福建花岗岩雕琢而成,落款时间为:中华民国十八年六月一日。

1928年7月6日,蒋介石和阎锡山、冯玉祥、李宗仁、白崇禧及吴稚晖等至北京西山碧云寺中山先生灵前举行祭告典礼,以示北伐胜利。12月20日,南京国民政府特派林森、郑洪年、吴铁城赴北京,此前定制的美式铜棺也随车运往北京。1929年1月,林森展开工作,派员训练杠夫、拓宽大道。

1929年5月,南京中山陵竣工。5月22日至23日,碧云寺举行隆重的遗体改殓仪式。5月25日晚,宋庆龄、孙科等亲属与林森、郑洪年、吴铁城及海陆空军总司令行营主任何成浚,河北省主席、代理平津卫戍司令商震先后都抵达碧云寺。第二天移灵时,遗体从楠木棺内移至欧式铜棺中。移灵前政府要员孔祥熙登塔巡视,发现当年经孙中山扶植过的“九龙柏”青翠茂盛,兴奋之余特撰写“总理亲手扶植塔顶侧柏记”,以示纪念。

孙中山换下来的民国大礼服、大礼帽等衣冠,仍放在原来的楠木棺内封存在石塔中——花岗岩砌筑的墓墙上镶嵌着汉白玉雕琢的墓碑,上面镌刻着“孙中山先生衣冠冢”八个大字,作为孙中山灵枢暂厝碧云寺的纪念。

5月26日下午3时,中山先生灵柩途经长安门、中华门,出正阳门抵东车站,移灵专列离开火车站,开往南京中山陵。